2024年9月10-13日、農業農村工学会2024が開催されました。

SSP+からは受講生の柴田さんが「オイルパーム圃場における泥炭火災防止のための短期的な植生のスペクトル変化を用いた土壌含水量の推測」というテーマで一般セッションにてポスター発表を行いました。

学会に参加した柴田さんの感想を以下に記載します。

・学会に参加した感想

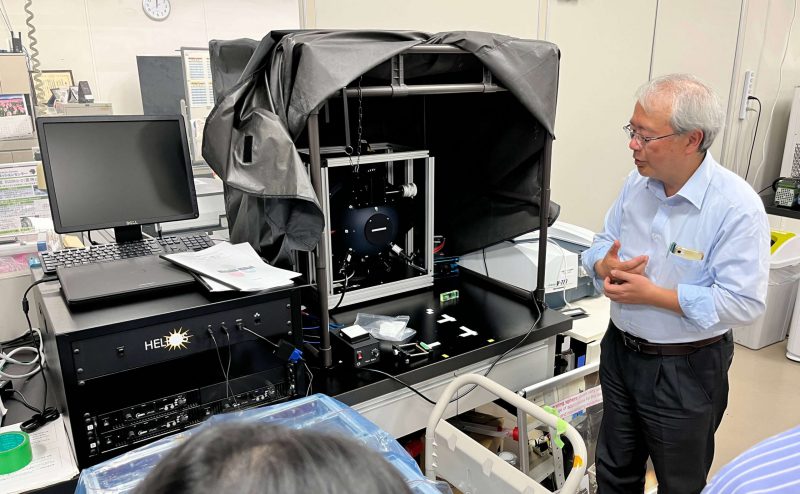

出席した農業農村工学会では、土壌水分量の急激な変化に対してヤシの葉のスペクトルがどのようにどれくらいの時間をかけて変化するのか、基礎的な実験を行った結果を発表しました。

JpGUで発表した植生指数を用いた土壌水分の衛星リモートセンシングから発生した疑問を調査した内容で、SSP+生として2回目の学会発表でした。

ストーリーを構成する中で手法にまつわる反省点が多く出てきましたが、アドバイザーやTAの先生方からのご指導もあり、一つの学会に向けて研究自体を完成させようとするのではなく、改善点も含めてありのままを簡潔に伝えることに注力しました。

資料・発表準備には相当な時間をかけていたので対面での発表に緊張していましたが、実際に発表を始めると1時間のポスターセッションはあっという間で、他の研究者との議論を素直に楽しむことができました。

・SSP+の活動を通して得られたもの

SSP+での研究は指導教員の先生の専門性にとらわれることなく、自らの思うままに研究ができることが大きな魅力だと思います。大学などの高等教育機関でも、研究分野とする課題を選ぶところからプロジェクトを組み立てられる柔軟性はなかなか稀だと思います。私自身も、主体性、忍耐、批判的思考が大いに鍛えられた実感があります。野心と好奇心があれば突破できます。ぜひSSP+に挑戦してみてください。